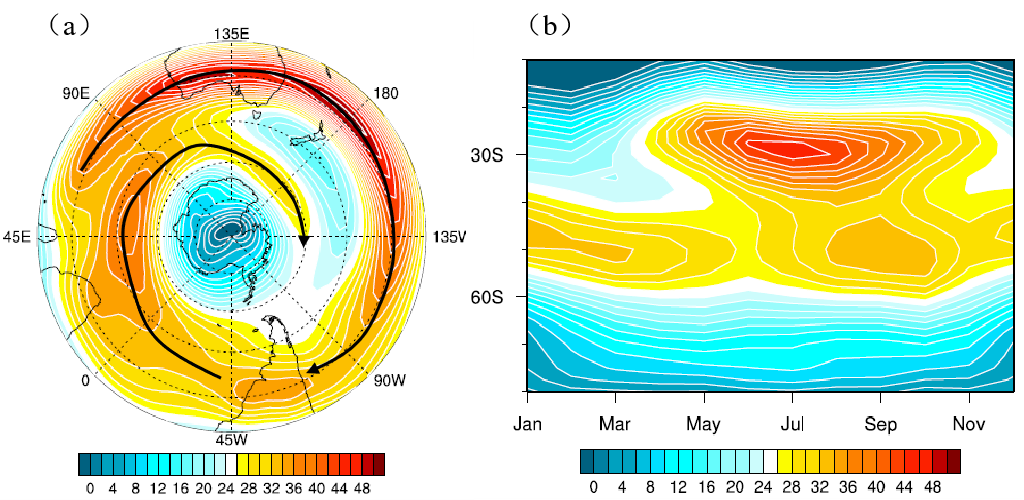

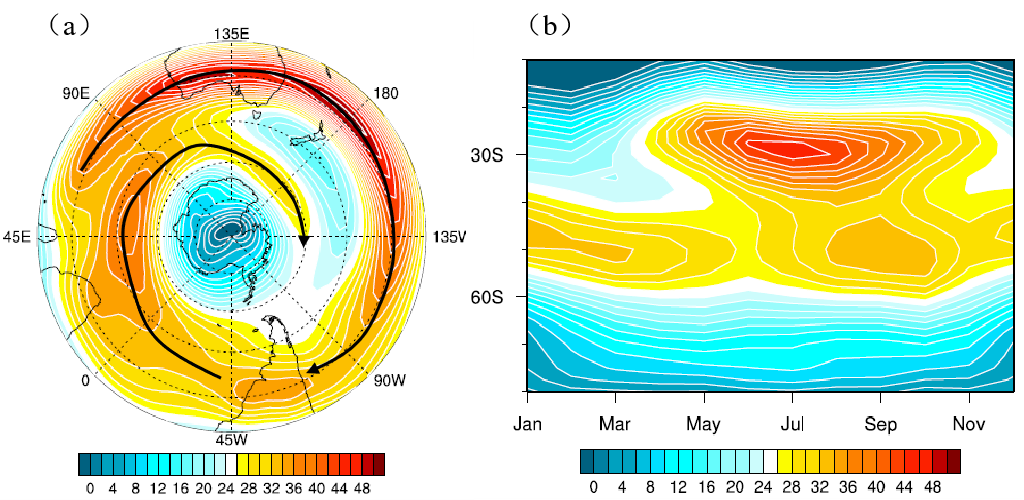

南半球熱帶外大氣內部變率對北半球天氣氣候的影響一直是學術界關註的熱點和難點🙎🏻🤿。歷來以南半球環狀模(簡稱SAM)的變異及其氣候效應最受矚目🕉,它表現在南半球中緯度和高緯度之間的大氣質量變化存在一種緯向對稱的、半球尺度的 “蹺蹺板”結構,與平流層極渦系統緊密關聯🚴♂️🦑。事實上🕵🏼♀️,在某些特定季節🏥,南半球熱帶外大氣內部變率有可能是對流層極渦和平流層極渦共同作用的結果🤷🏼♂️。如夏末秋初對流層極渦系統與平流層極渦系統在對流層頂均十分強盛☯️,且在45°E-150°E經度帶內位置極為接近(圖1),為它們的相互作用提供了可能。然而,目前有關兩支極渦共同作用所激發的大氣響應對北半球氣候的調控以及預測意義還很不清晰🤧。

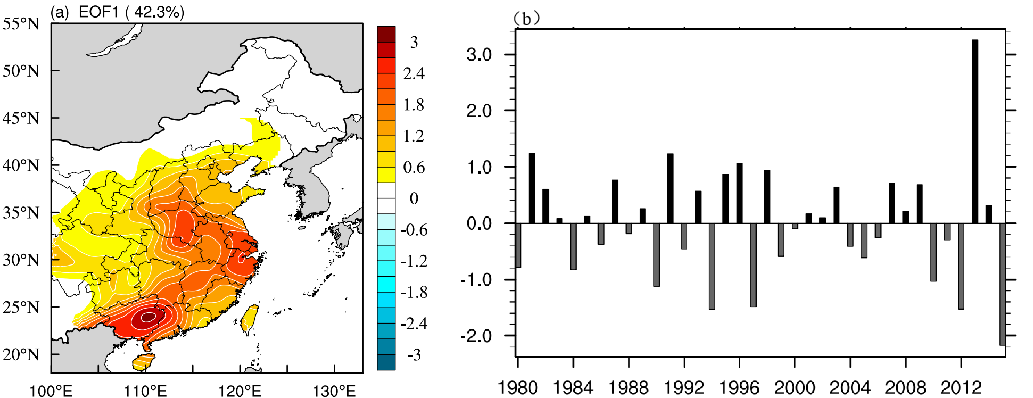

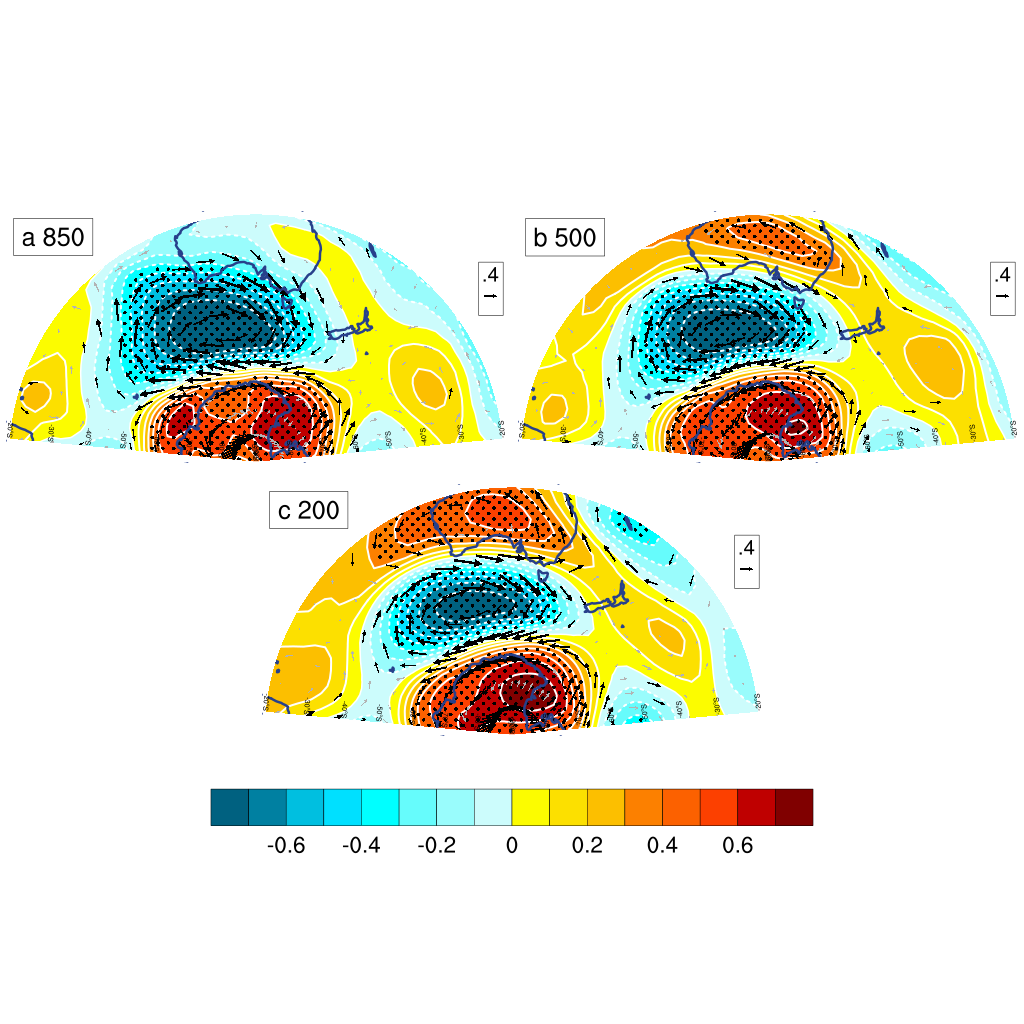

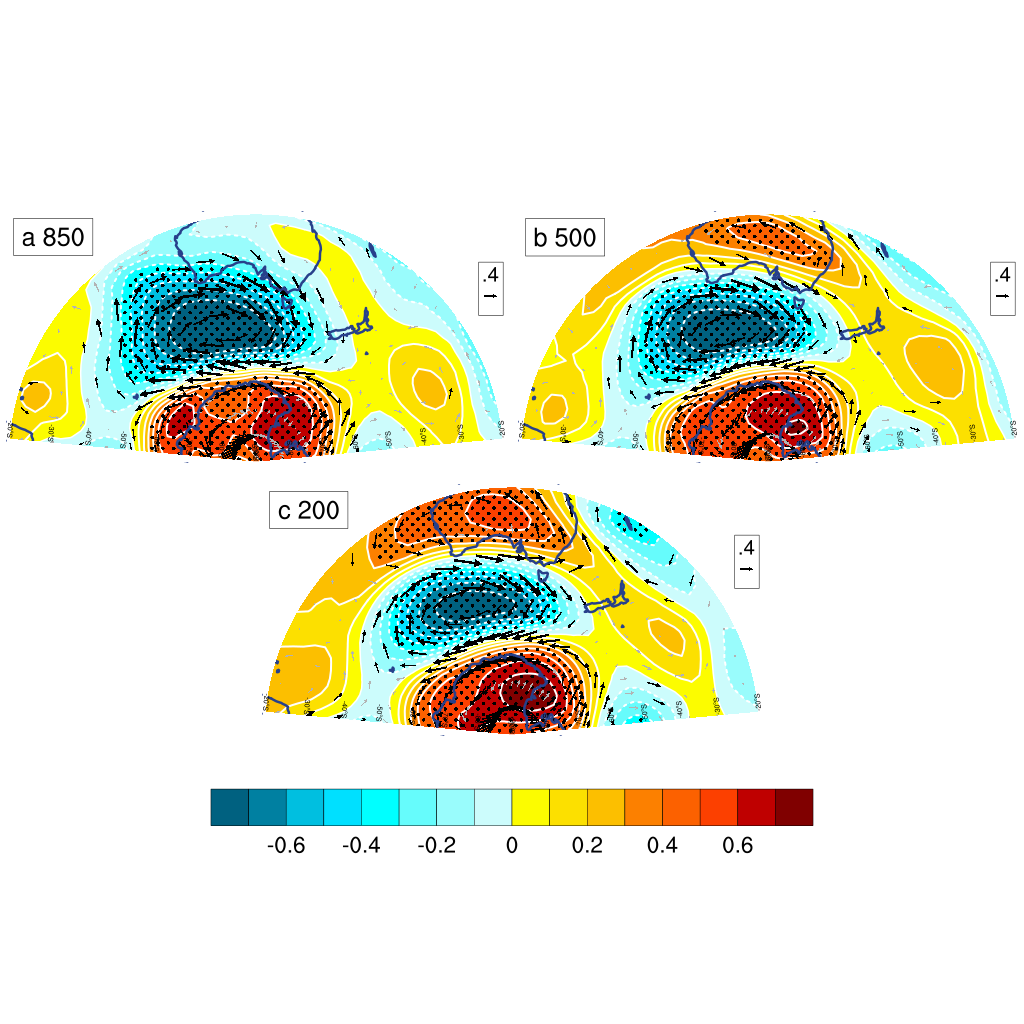

近日💳👨🏻🦯,我系常爐予博士生🔇🔆、吳誌偉教授和長三角環境氣象預報預警中心許建明研究員發現夏末秋初(8-9月)南半球平流層和對流層極渦系統共同作用在調控和預測早冬我國中東部霾汙染年際變率主模態(圖2)中的重要作用🧑🏽🔬。為了凸顯雙急流系統共同作用下在兩側所激發的大氣響應,研究中引入位渦變量。主要結果如下:當夏末秋初南半球對流層副熱帶極渦增強而平流層極渦減弱時🥕,表現在45°E-150°E經度帶內(兩支急流最近的位置)存在“+”、“-”、“+”的位渦三極子異常響應型🧑🏼🏫🧑🏫,並定義位渦三極子指數🌬。與此對應,高空位渦異常信號下方整個對流層位勢高度場也表現出顯著的正壓三極子異常型(圖3)👩👦👦,其中以兩支急流系統之間的負高度異常最為明顯,可以造成澳大利亞西南側海洋海表溫度的顯著偏低☃️。該關鍵區海溫信號一方面由於海溫的記憶屬性可一直持續到早冬(“海洋橋”),進而通過影響早冬的Hadley環流致使我國中東部地區上空出現顯著的高壓異常環流(“大氣橋”)。受該不利大氣環流型控製🧑🏻🔧,我國中東大部地區的氣象條件十分有利於霾汙染的發生💇🏼:(1)異常的下沉運動不利於氣溶膠的垂直擴散🧏🏿;(2)偏小的近地面風速條件不利於氣溶膠的水平垂直擴散👨🏿🚒;(3)偏少的降水條件不利於顆粒物的濕沉;(3)異常高壓東南外圍的西北氣流有利於上遊北方的汙染物向下遊地區輸送🤘。

可見🤳🏻,夏末秋初南半球平流層和對流層極渦系統共同作用的變化是對早冬我國中東部霾汙染年際變率主模態的重要可預報性來源。基於夏末秋初南半球對流層上層熱帶外位渦三極子指數🃏🙎🏽♂️,建立了物理經驗季節預測模型👰♂️。采用交叉驗證(cross-validation)方法發現該模型表現出較高的預測技巧,回報技巧達0.7🪰,可為提早對未來霾汙染形勢進行精準研判提供重要技術支撐。

該研究於2020年發表在《Climate Dynamics》期刊上。

Chang, L. Y., Z. W. Wu* and J. M. Xu, 2020: Potential impacts of the Southern Hemisphere polar vortices on central-eastern China haze pollution during boreal early winter. Climate Dyn., 55: 771-787.

圖1 1980-2015年(a)南半球夏末秋初(8-9月)200 hPa緯向風氣候態(黑色箭頭表征兩支急流系統)和(b)200hPa高空45°E-150°E經度帶平均緯向風隨季節的變化特征

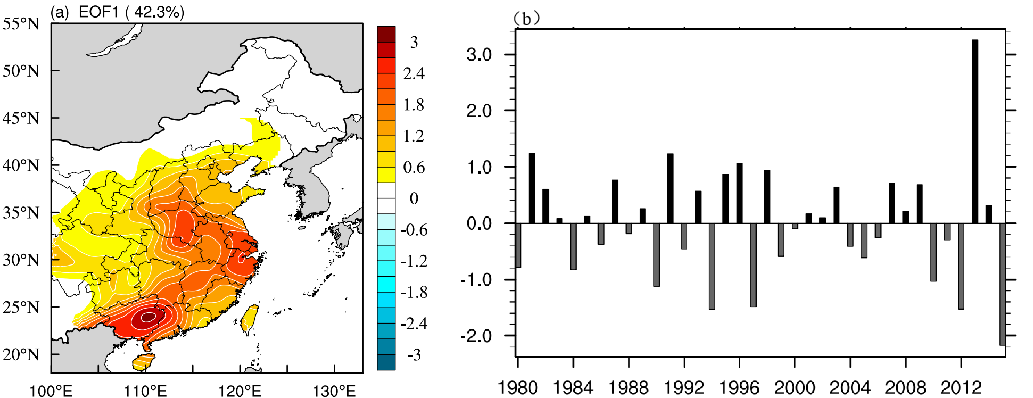

圖2 我國中東部霾汙染年際變率第一模態的空間分布特征(a)以及標準化的時間序列(b)

圖3 對流層內不同等壓面位勢高度(陰影)和環流場(箭頭)與位渦三極子指數的相關分布圖(打點和黑色箭頭區域達到95%置信水平)