北極是影響全球氣候變化的敏感區,尤其對北半球冬季大陸氣候有著深遠且重要的影響🧑🦯。在近幾十年😚,北極海冰無論從密集度還是厚度👨🏻🎨,都發生了巨大變化,其天氣氣候影響也不僅限於北極局地,更延伸至中緯度甚至熱帶地區。然而,這種大尺度影響和關聯在百年時間尺度上是否依然顯著?答案我們並不清楚。關於這個科學問題🦷,當前研究熱點主要集中於近代海冰年際變率所造成的氣候異常🧘🏼♂️,對長時間尺度下的影響研究還相對欠缺。因此,填補百年尺度上海冰影響研究的空缺🤾♀️,對回溯歷史以及預測未來海冰持續消融背景下北半球氣候變化具有重要意義👲🏻。

近日👈🏼,我系碩士生何旭龍(第一作者)和張若楠副教授(通訊作者)在《Geophysical Research Letters》期刊上發表論文🐇,對秋/冬季北極海冰與冬季歐亞大陸中緯度地區氣溫的聯系進行研究🙇🏿♀️,發現其在百年尺度上是不穩定的,其年際聯系存在明顯地年代際轉折📃。盡管暖北極-冷大陸(Warm Arctic Cold Eurasia, WACE)氣溫模態在過去百年間一直存在,強度和中心位置略有差異,但北極海冰與歐亞大陸冬季氣溫的聯系僅在近30年來才變得顯著,且秋季海冰與冬季氣溫的聯系更加穩健。

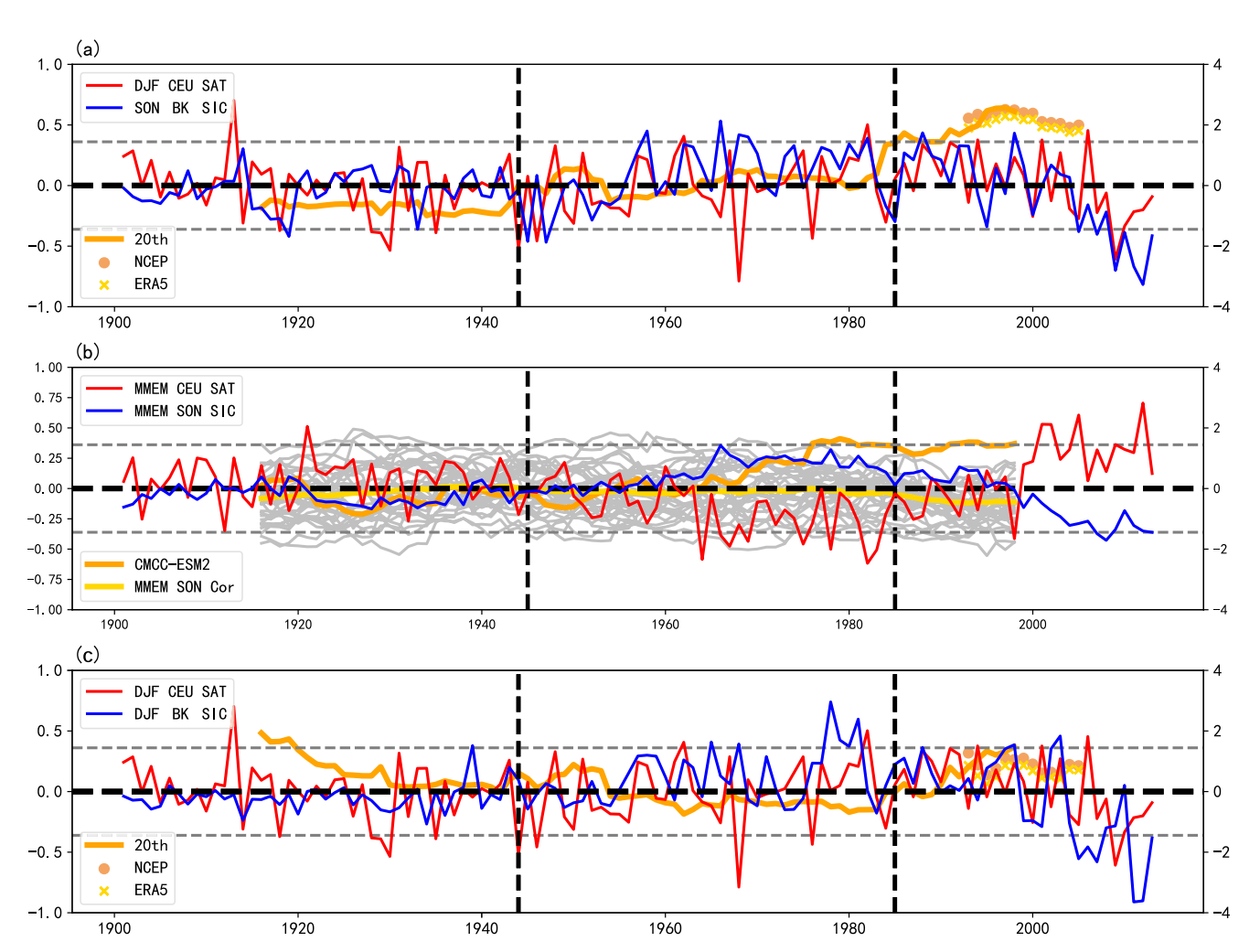

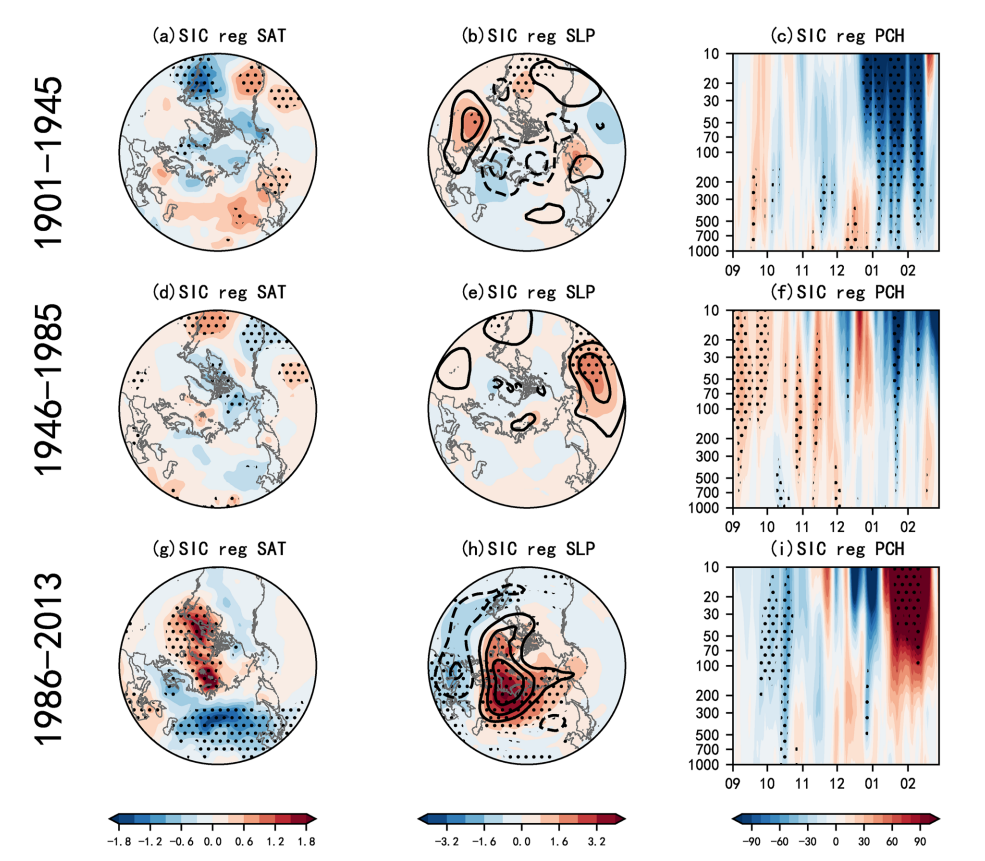

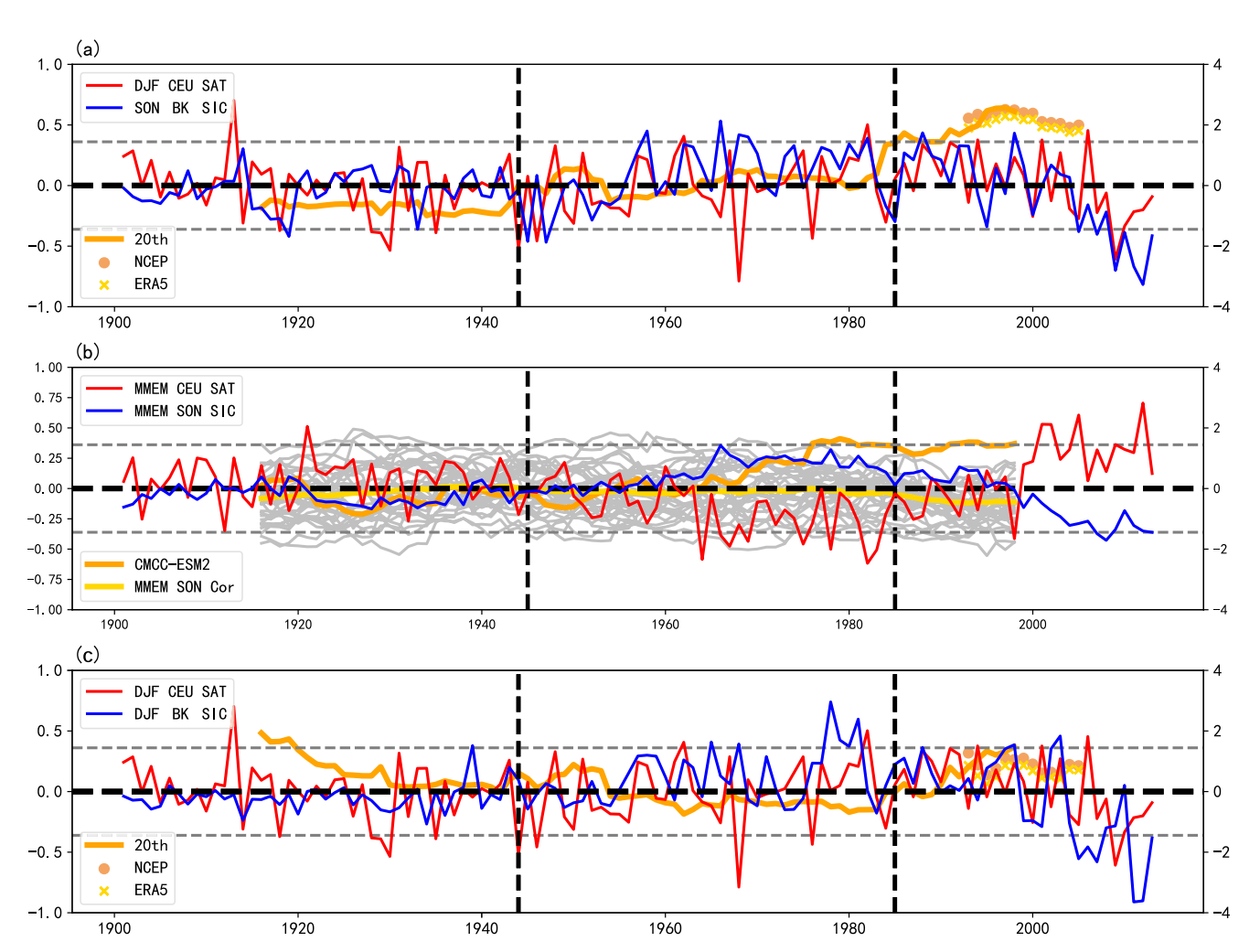

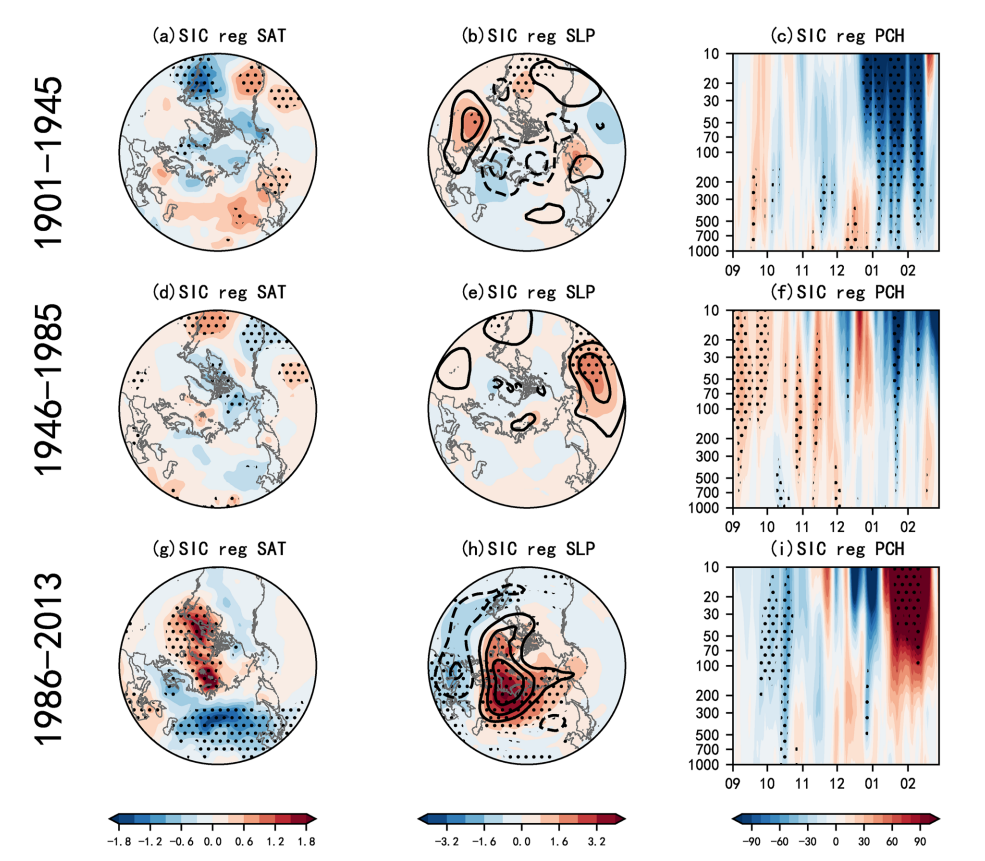

根據二者關系的年代際演變➗🏂🏻,研究將時段分為P1(1901-1945年)🍫、P2(1946-1985年)和P3(1986-2013年)🧟。隨著時間的推移💖,這種關系從P1的負相關向P2的弱關聯以及P3的正相關逐漸演變👳🏿,並在P3變得顯著;同時相關聯的大氣環流異常也逐漸從NAO正位相向負位相演變➕,平流層路徑由增強的極渦向削弱的極渦演變🦯,對流層烏拉爾山阻塞逐漸增強。這表征了北極和歐亞大陸地面氣溫由大氣主導(P1)逐漸演變為由海冰反饋作用主導(P3)。

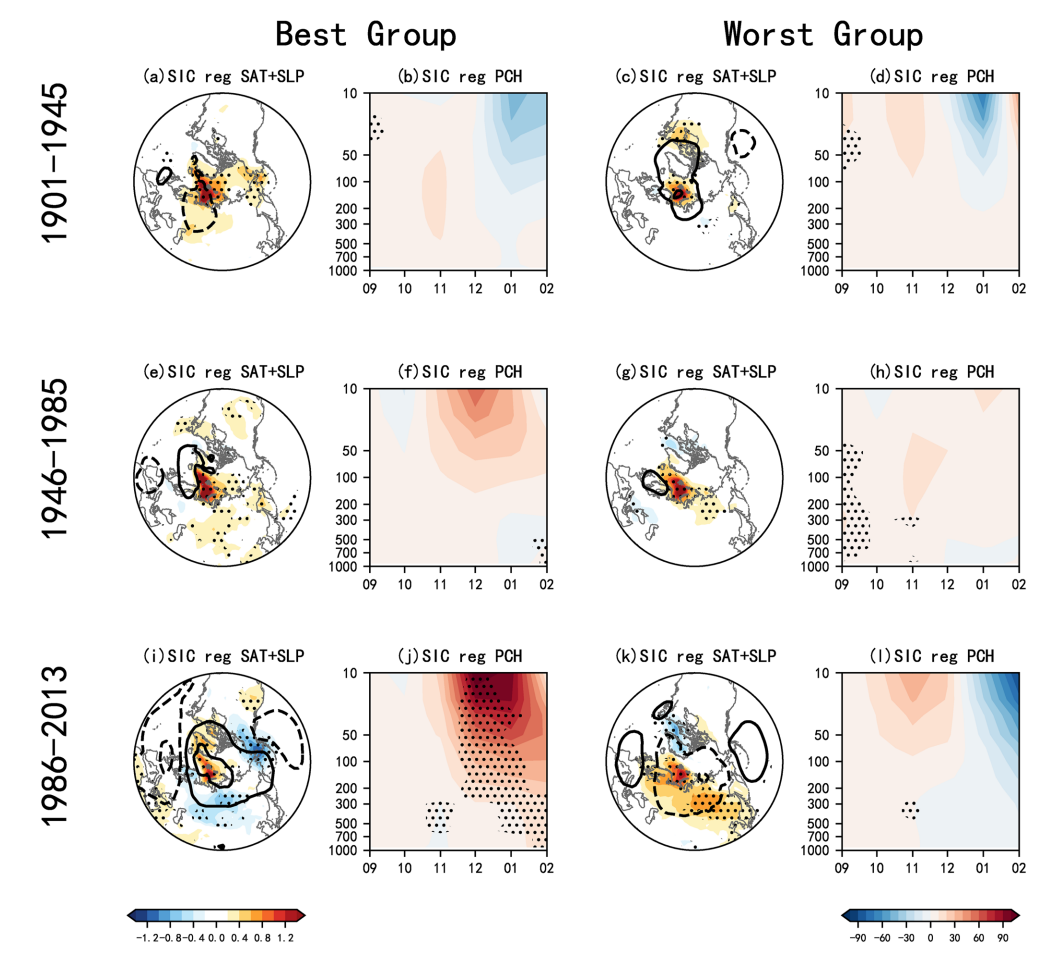

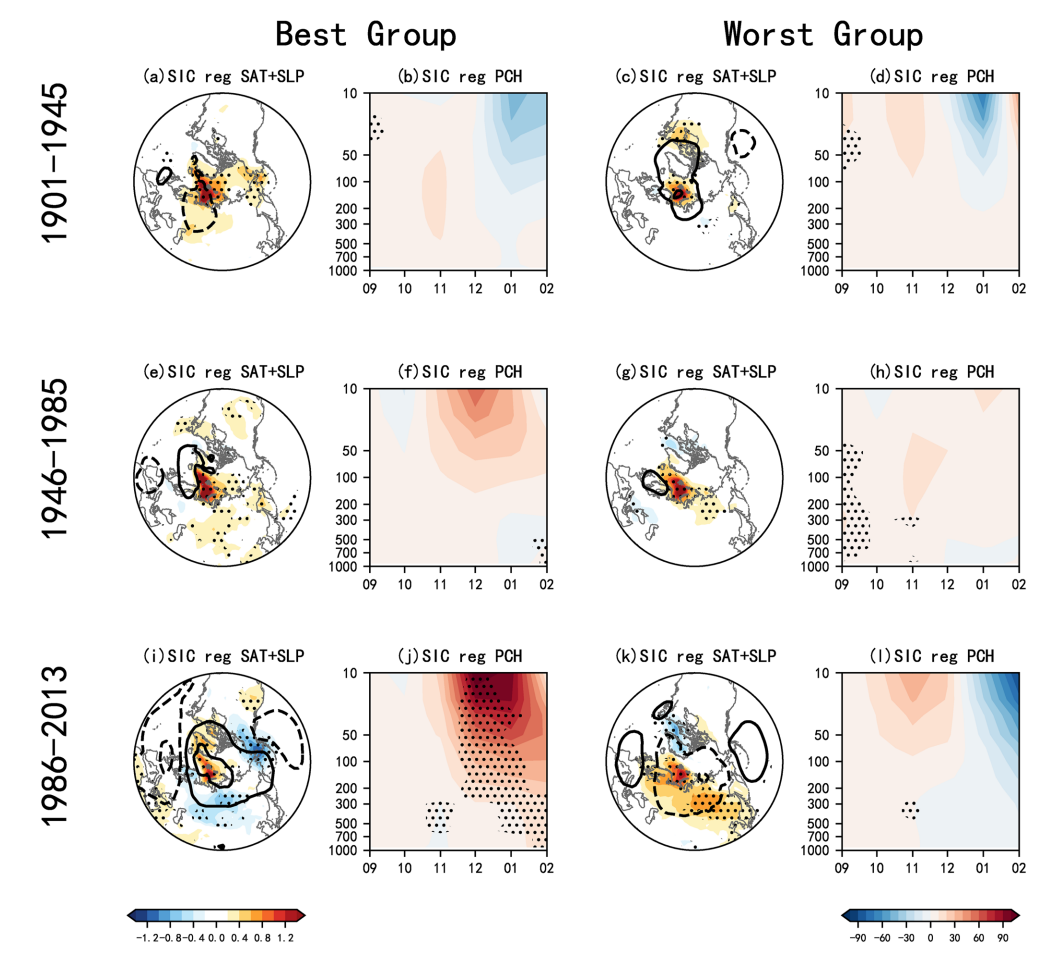

為對以上結果進行驗證,本文使用CMIP6歷史模擬數據集開展研究,結果表明多模式對於海冰的模擬具有較強一致性,即多模式集合平均(MMEM)的海冰變量能捕捉到P1-P3階段的演變以及P3階段的快速消融🤦🏿,但對於歐亞大陸氣溫變量🤎,模式傾向於模擬出P3階段暖歐亞,受此影響北極海冰與歐亞大陸氣溫關聯較差。考慮關鍵物理過程,選取出P3階段能夠反映真實平流層路徑的模式作為Best Group模式組🔫,結果能再現歷史上秋季海冰與冬季歐亞大陸氣溫關聯的年代際演變👨🏼🍳,驗證了平流層路徑和對流層烏拉爾山阻塞活動是溝通二者的重要橋梁。

論文信息:He, X., Zhang, R.N., Ding, S., You, Q., & Cai, Z. (2023). Decadal changes in the linkage between autumn sea ice and the winter Eurasian temperature in the 20th century. Geophysical Research Letters, 50, e2023GL103851. https://doi.org/10.1029/2023GL103851

圖1. (a) 秋季巴倫支-喀拉海海冰密集度(BKSIC, 藍線🙌🏼;SIBT1850資料), 冬季歐亞大陸中心區域溫度(CEU SAT, 紅線;NOAA 20C)👨🏻💻,以及二者的29年滑動相關情況(黃線)🤲🏼,×與○表示使用NCEP/NCAR,ERA5再分析資料與Hadley中心海冰資料延長的滑動相關情況,虛線表示滑動相關系數通過95%置信度水平時的閾值。(b) 33個CMIP6模式中的冰溫滑動相關情況(灰線),及其MMEM的BKSIC (藍線)、CEU SAT (紅線)以及冰溫滑動相關系數(黃線),橙線為最接近觀測冰溫滑動相關系數的模式CMCC-ESM2。(c) 與(a)類似,但為冬季海冰與冬季歐亞大陸中心區域溫度的情況。

圖2. 百年尺度上不同階段(P1-P3)冬季北半球氣溫(a), 海平面氣壓(填色) 和500-hPa位勢高度(等值線; b), 極地帽位勢高度(PCH; c)異常場對秋季北極海冰指數的回歸情況,打點表示通過90%置信區間。

圖3. 與圖2類似,但是為CMIP6多模式中Best Group與Worst Group的情況。打點表示組內有超過半數模式成員表現一致且顯著。