全球高溫幹旱的成因和影響因素有很多,包括但不限異常的大尺度環流和遙相關型、熱帶海洋異常及其激發的波列、登陸臺風的減少🦄、幹旱發展過程中與土水密切相關的陸氣耦合作用💆🏻♂️,以及近年廣為關註的沿海地區的海洋熱浪等👨🏽✈️。由此可見🤥🤷🏼♀️,高溫幹旱的成因眾多,影響途徑復雜,有明顯的地理和季節差異。然而🌶,它們在局地動力異常上也存在共性,即是增強的動力下沉和常常伴隨的低空反氣旋。

關於致旱致熱的動力認識🦹♂️✋🏼,仍有兩個有趣但有待解決的問題:

1)是否高溫幹旱的水文氣候特征能直接用大氣動力異常重建⛔️🚞。

2)不同形式動力異常在高溫幹旱重建中的具體貢獻又如何。

為此,本研究借助XGBoost可解釋性模型🧝🏿,利用三種形式的大氣動力變量(垂直速度、相對渦度、水平散度),對極端幹旱時的降水、氣溫🎢、表層土水等進行統計重建🤵,並量化動力因子的致旱致熱貢獻🔀,所得成果可為全球幹旱監測和預測工具研發提供理論基礎🧖🏿♂️。

該工作以“Global-scale Interpretable Drought Reconstruction Utilizing Anomalies of Atmospheric Dynamics”為題發表在《Journal of Hydrometeorology》期刊上。我系周文教授課題組的博士後劉臻晨博士為本文第一作者,周文教授為通訊作者👷🏻♀️,合作者包括本課題組青年副研究員張如華博士💂🏻🤽🏻、張悅博士,以及中國科學院大氣物理研究所 大氣科學和地球流體力學數值模擬國家重點實驗室的汪亞博士🧛🏼♂️。本項研究得到了國家自然科學基金重點國際(地區)合作研究項目(編號42120104001)的全力資助👩🏿🎨🔪。

一、區域幹旱的精細化模擬🪼:基於前期“大氣動力-水文氣候同期統計聯系”的統計重建

考慮到季節尺度長歷時極端幹旱事件往往對應著持續穩定的大氣動力異常,那麽幹旱極值狀態時的“大氣動力-水文氣候的同期聯系”可能早已存在於幹旱前兆信號中👩🏿🍼。通過量化幹旱發生前的已存在的“大氣動力-水文氣候的同期統計聯系”,代入幹旱極值時刻的大氣動力異常,反演得到相應的幹旱和熱浪分布。

該部分研究以2011年德州幹旱和2012年大平原幹旱為重建對象,選取該時刻之前的6個不同前滯時間🎃、長度為30天的滑動窗口內的數據進行模型率定🕋,進而對幹旱極值時刻的空間分布進行反演💊,結果發現,這兩場幹旱和同期高溫的好的重建表現,往往不同步。比如2011德州幹旱📘,提前5個月的動力-水文氣候關系已經存在🔫💇🏽♀️,而高溫則僅提前兩月;相反,2012大平原幹旱,高溫分布提前5個月即可捕獲🧕🏿,而幹旱重建僅提前2個月。就其直接物理成因🤿,與局地的反氣旋🔦、動力下沉這兩者的不同步變化有關👱🏽♀️。

二、區域幹旱的精細化模擬🖱:年際變率上的統計重建

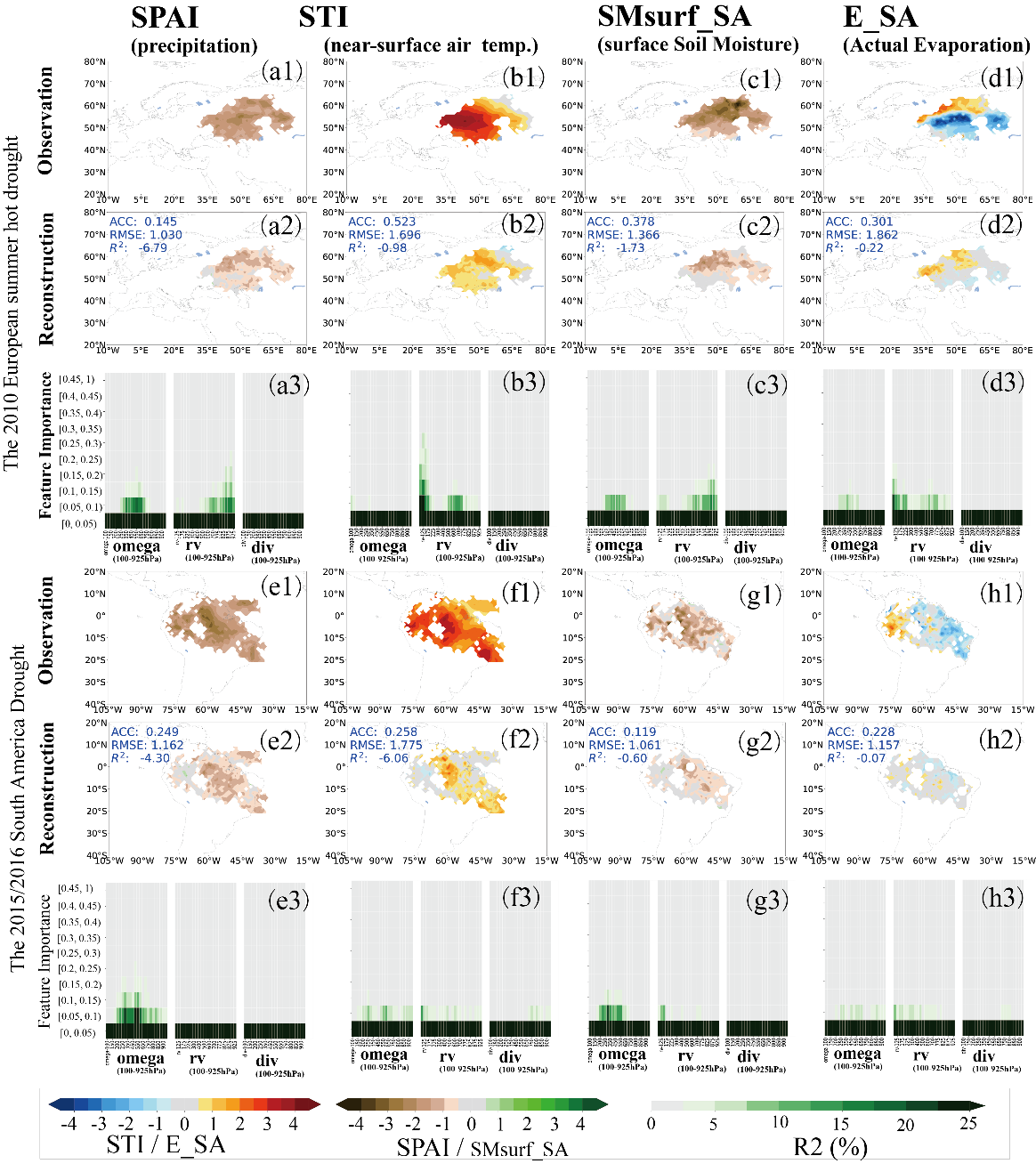

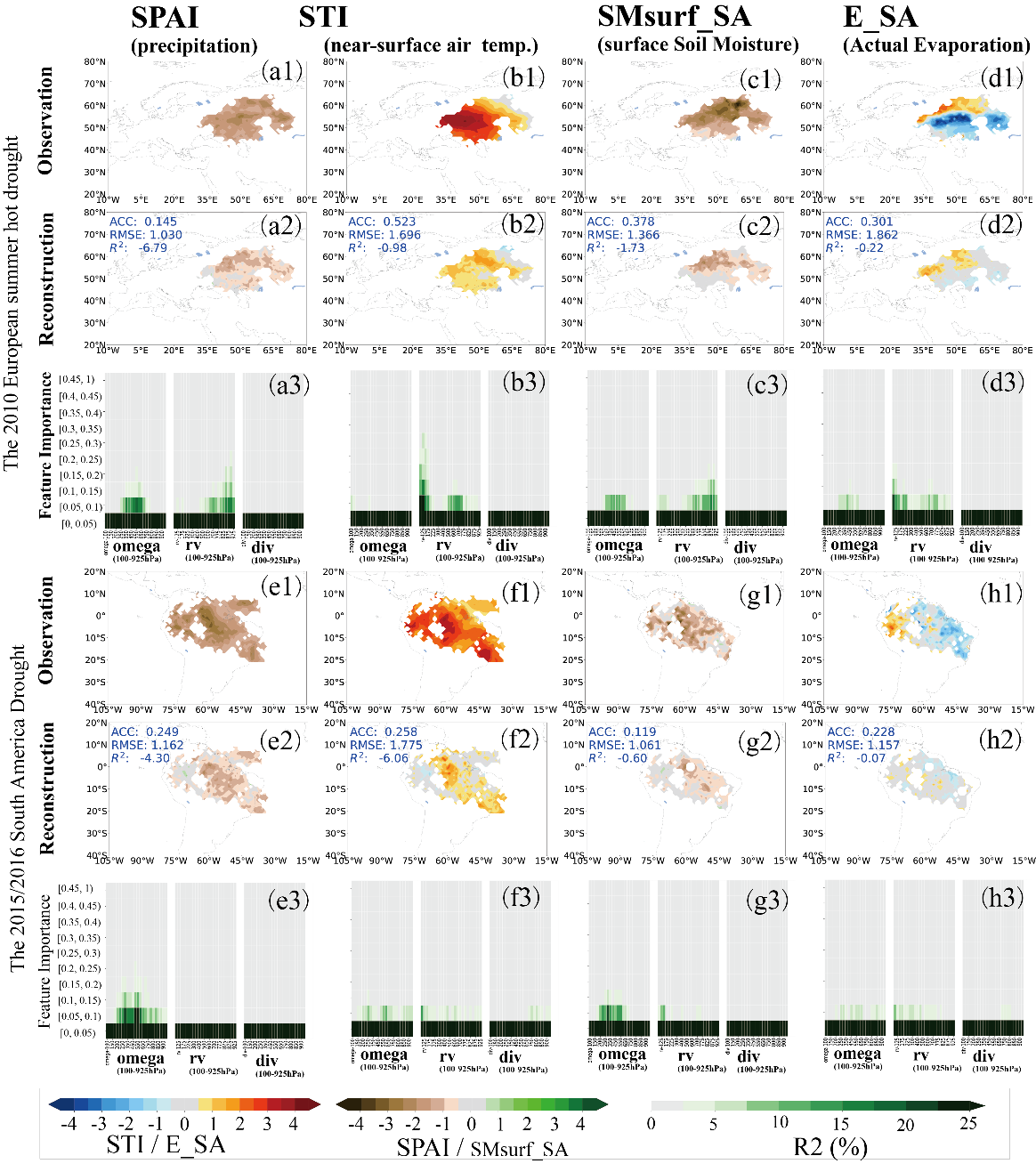

圖1.基於XGBoost模型及其特征重要性FI的2010年俄羅斯西部夏季熱旱和2015/2016年南美洲熱帶地區大旱的幹旱極值時刻的年際變率上的水文氣候變量模擬及其致旱動力因子貢獻

如圖1,不論是2010年歐洲超級大旱,還是15/16年南美洲熱帶大旱,基於XGBoost的年際模擬📵,在抓住幹旱、熱浪信號的空間部分上,都有一定較好的表現,甚至對於表層土壤含水量的異常和實際蒸散發空間部分,也有一定的指示效果🧕。進一步地🥋,通過“致旱因子貢獻圖”分析🤏🏿,可以發現兩條結論:

1)對幹旱和同期高溫熱浪的動力因子有一些區別🩹🧗♀️。例如👨🏿💼,針對2010歐洲大旱,致旱因子貢獻主要為對流層中層垂直運動且包括低層渦旋運動🍣🚶🏻♀️;而對於同期高溫異常,主要致旱因子是對流層中高層渦旋🧑🏿🦳;

2)對於中緯度歐洲大旱和熱帶的南美洲大旱🥦,低空氣旋和反氣旋運動是否有貢獻是重大差別(圖1(a3)和(e3))🧛🏿♂️。

三、全球幹旱的快速統計模擬之“致旱致熱因子貢獻定量化”

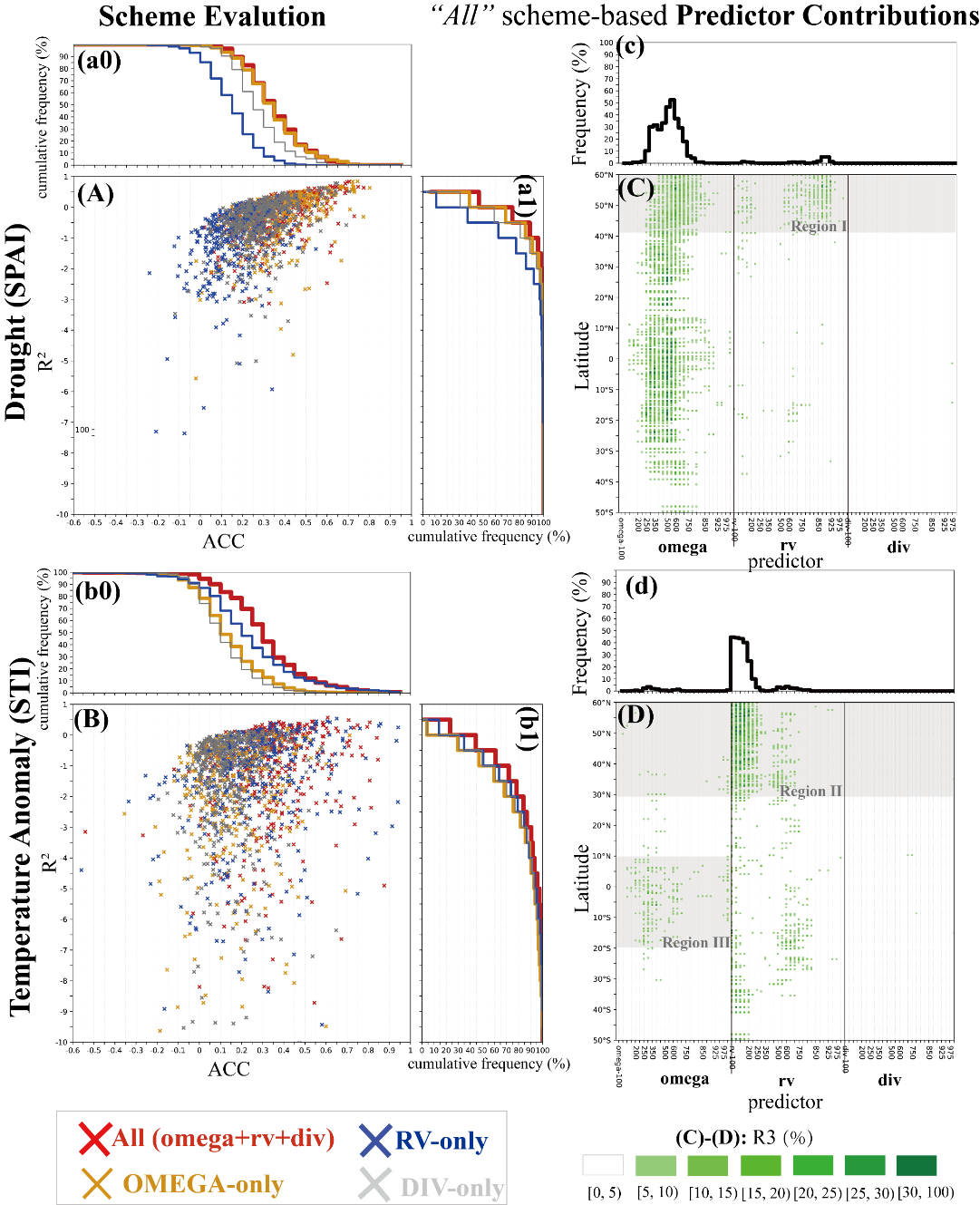

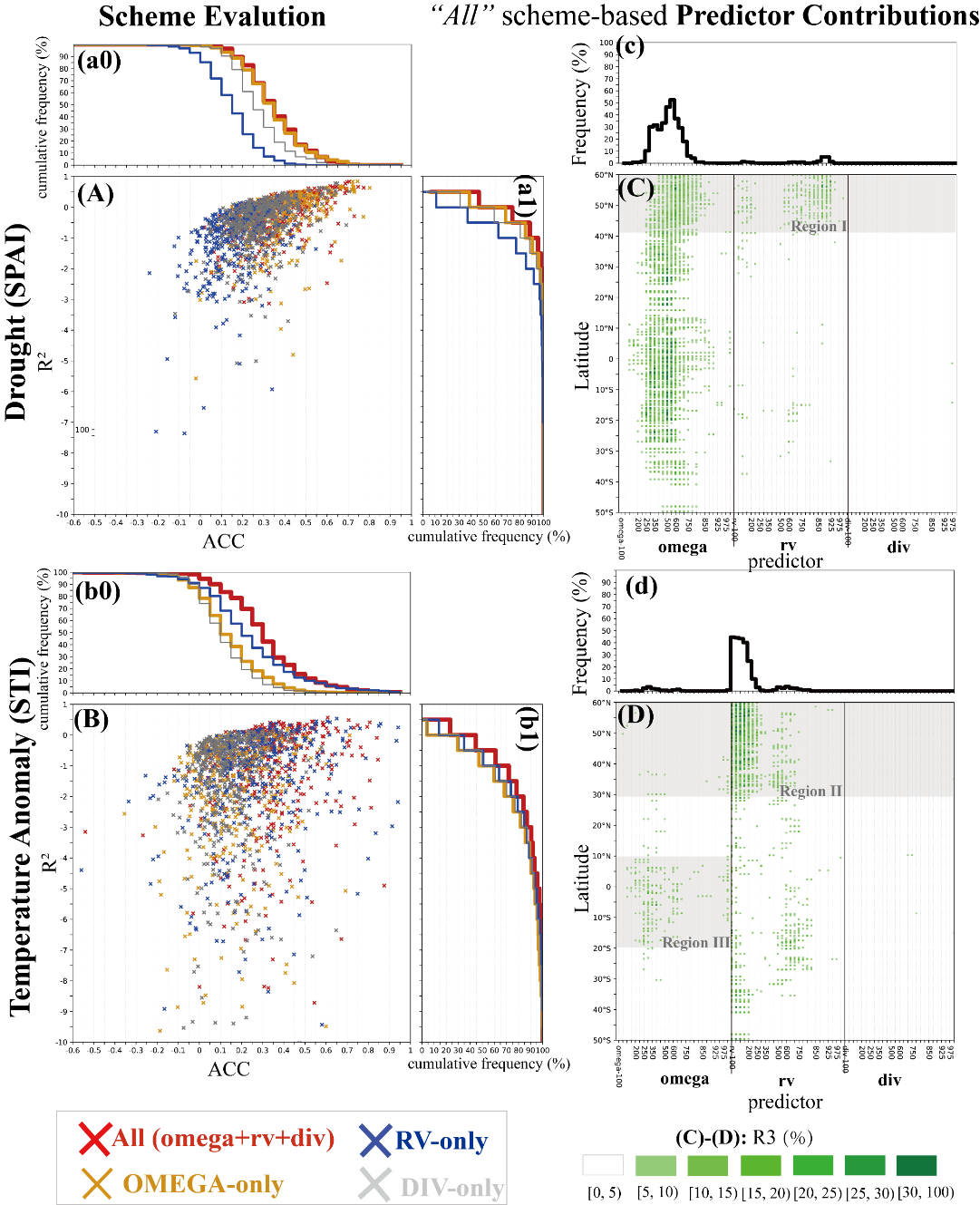

圖2. 全球尺度年際變率上的幹旱統計模擬的不同方案的效果評估((A)和(B))以及基於“All (omega+rv+div)”方案的致旱動力因子貢獻的緯度-因子分布圖((C)和(D))。

https://doi.org/10.1175/JHM-D-22-0006.1