平流層爆發性增溫(SSW)是北半球平流層大氣環流中突然增溫的一種現象🤌🏼,平流層爆發性增溫期間🧑🏿🦱,極渦發生的劇烈擾動常給歐亞大陸和北美地區帶來寒潮,其變化近年來引起了公眾和新聞媒體的廣泛關註🤛🏽。由於強爆發性增溫狀態下開展的數值預報可為對流層天氣預測提供2周以上(“次季節尺度”)的參考,因此平流層爆發性增溫受到科學界的重視。

目前平流層爆發性增溫的趨勢和年代際變化預測仍是一個科學難題,但由於平流層爆發性增溫的年際變率很大🏋🏻♀️,有衛星觀測應用之前平流層資料又相對缺乏🫎,因此平流層爆發性增溫趨勢存在很大的不確定性🏊🏿。

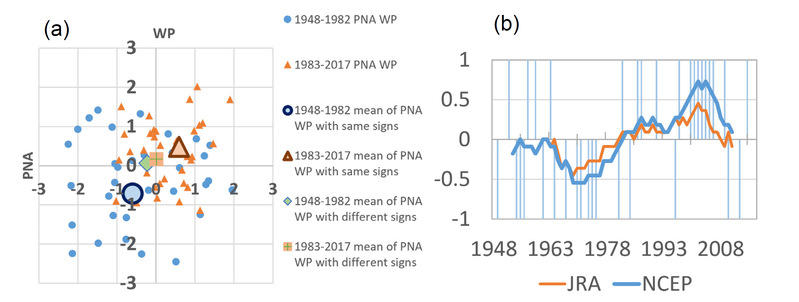

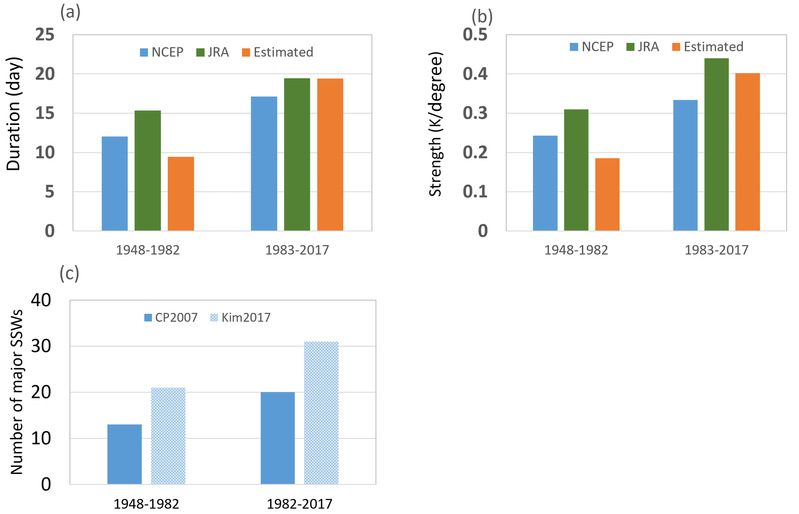

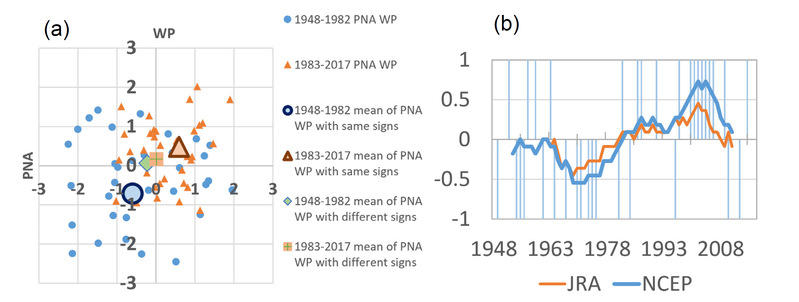

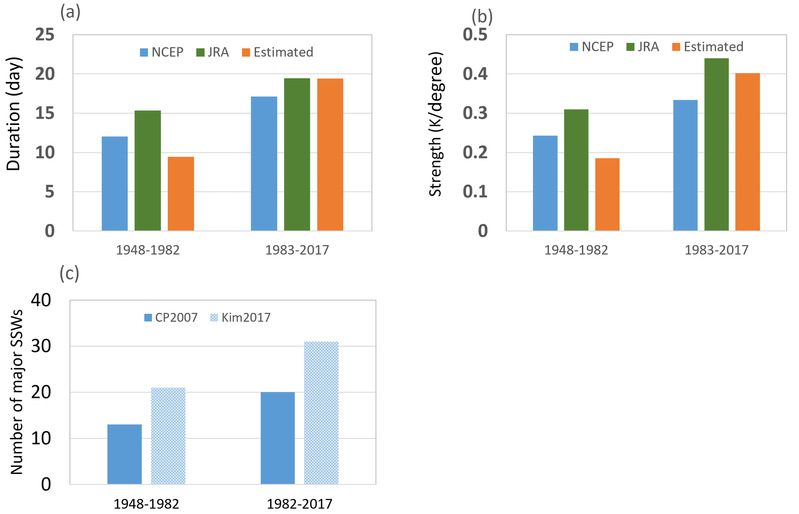

沐鸣2/大氣科學研究院的李元樸博士和溫之平教授發現對流層太平洋北美遙相關(PNA)和西太平洋遙相關(WP)的組合與冬季平流層爆發性增溫的總持續時間存在緊密的聯系🙎🏽。伴隨著1980年前後該遙相關組合發生的年代際的變化(圖1),平流層爆發性增溫的頻數👋🏼,強度和持續時間也發生了顯著的變化(圖2)👬🏻↙️。該研究結果增強了再分析資料研究所得平流層爆發性增溫變強結論的可信度。

圖1 (a)不同時期 PNA和 WP組合的四象限圖(不同顏色表示不同時期)⟹👨👧👦。 (b) +1(-1)代表+PNA&+WP(-PNA&-WP), 曲線是遙相關組合的時間序列11年移動平均。 藍線依據NCEP數據和RPCA方法得到的遙相關,橙色線依據JRA數據和逐點方法得到的遙相關。

圖2 1948-1982和 1983-2017 期間(a)SSW持續時間,(b)SSW強度,以及(c)強SSW頻數。 藍色表示根據 NCEP計算得出的。 綠色表示根據從1958年到2017年的JRA55計算得出。橙色表示根據1948-2017的+PNA&+WP和-PNA&-WP的頻數以及後衛星時期不同遙相關組合與SSW參數之間的關系估計的變化。強增溫頻數采用Charlton and Polvani (2007)和Kim(2017)兩種方法計算🧙♂️。

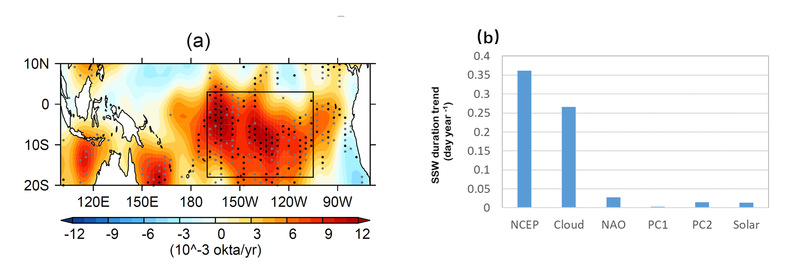

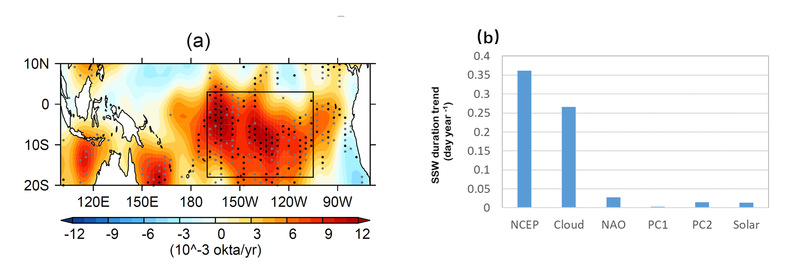

進一步研究發現,平流層爆發性增溫的年代際變化除了受到遙相關等大氣內部的變率的影響外🫵🏿🗃,很大程度上還受到熱帶中東太平洋區域對流活動的影響(圖3)🌈🎄。研究表明⬅️,用爆發性增溫持續時間替代爆發性增溫頻數研究其變化趨勢,可以克服爆發性增溫高年際變率帶來的不確定性🐊。由於氣候平均的熱帶中東太平洋對流活動較弱,其對流作用往往被人們所忽視。然而💪🏽,該處最近70年對流活動增加了20%左右,對冬季北半球平流層的氣候變化具有重要的影響。

圖3 (a) 1948-2003年熱帶太平洋地區冬季雲量趨勢(單位:10-3 okta/yr)👨👨👧👧👨🏿🦱。 黑點區域的趨勢在95%的置信水平上具有統計顯著性👱🏽♂️。 方框的範圍是[170°W - 110°W, 18°S -3°N]。(b)不同變量對爆發性增溫持續時間趨勢的貢獻(單位:天/年)🌒。NCEP表示從再分析數據得出的趨勢。Cloud表示對流活動貢獻的趨勢🫐。 NAO表示北大西洋濤動的貢獻。PC1和PC2分別表示冬季北太平洋海溫的第一和第二主導模態的貢獻👆🏼。Solar表示太陽活動的貢獻。

論文信息⏮:

Li*, Y., and Wen*, Z. (2021). The influence of interdecadal changes in boreal winter teleconnections around the 1980s on planetary waves and stratospheric sudden warmings. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 126, e2021JD035341.

Li, Y., and Wen*, Z. Influence of tropical convective enhancement in Pacific on the trend of stratospheric sudden warmings in Northern Hemisphere. Clim Dyn (2021).

論文鏈接:

https://doi.org/10.1029/2021JD035341

https://doi.org/10.1007/s00382-021-06021-2